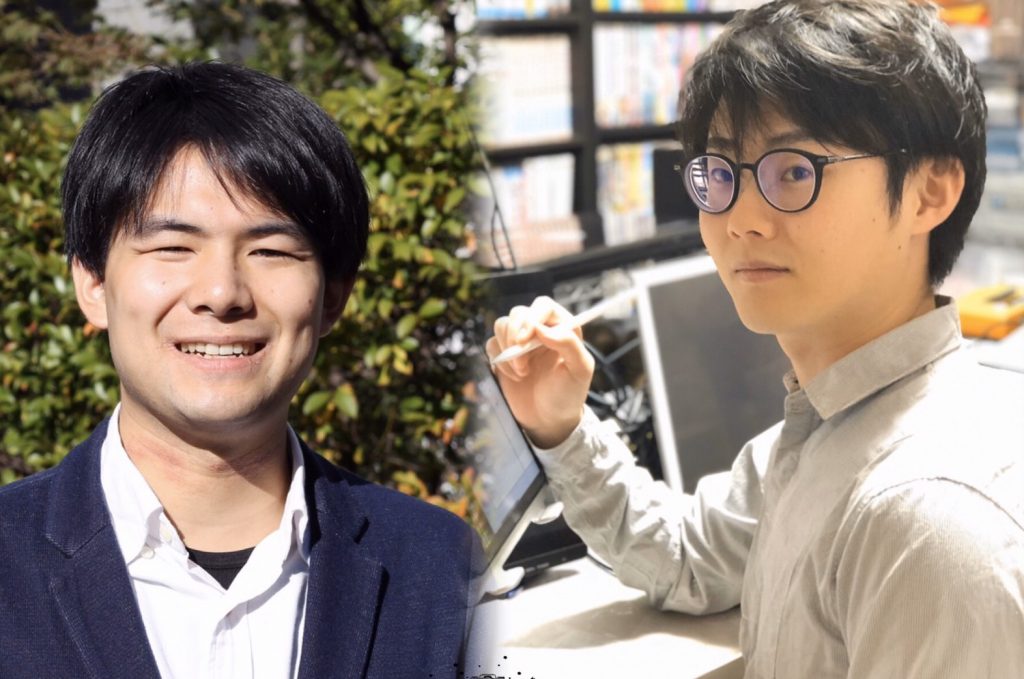

先日、視覚障害のあるお子さんとご家族を対象に、香川県で採集したカブトムシ・クワガタムシの譲渡会を開催しました。

会場は、文京区内で視覚障害の子どもが通う“放課後ルームいちご”と、私が代表をつとめる株式会社mitsuki秋葉原オフィスの2か所です。

カブトムシを初めて飼う子、虫が苦手だったけれど触れるようになった子、お気に入りのクワガタを選んだ子、それぞれのイキイキとした表情が、強く印象に残るイベントになりました。

きっかけは、視覚特別支援学校の先生との会話

この取り組みのきっかけは、視覚特別支援学校の先生との何気ない会話でした。

「カブトムシやクワガタムシを見る機会がほとんどないから、きっと子どもたちは、とても喜びます」

この言葉を真に受けて、自分にできることをやってみようと思いました。

これまでの2年間は、都内の視覚支援学校に虫たちを届けていました。ただ、今年は訪問スケジュールの調整が難しく、初めて会場を設けての「譲渡会」というかたちで実施しました。

子どもたちにとっても、実際に虫に触れて、自分の手で選べるという体験は、新鮮で楽しい時間になったようです。

クワガタを机に並べて空想していた私

私が昆虫に興味を持ったのは、小学校低学年のころです。夏休みになると虫かごと虫取り網を手に、両親や兄弟と近くの山を巡るのが日課でした。カブトムシとクワガタムシがよく採れる木はおおよそ決まっていて、いくつかのポイントを順番に回ります。木に懐中電灯をそっと当てて、樹皮の周りにクワガタのシルエットを見つけた瞬間の興奮は、今も鮮明に覚えています。

採ってきたカブトムシやクワガタムシは、毎日プラスチックケースから出して観察しました。角の形や動き方を眺めるのが楽しく、何種類かのクワガタを机の上に並べて「どっちが強いか」と空想にふけっていたこともあります。珍しい種類のミヤマクワガタを飼っていたときは、あまりに大切にしていたので家族旅行にも連れて行ったこともありました。

大学生になってから昆虫熱が再燃しました。大学から少し離れた場所で、カブトムシが大量にいる木を見つけて部活の仲間に紹介したり、学部の友達と一緒に昆虫採集に出かけたりしたこともあります。たまたま歩いていた道ばたで、偶然ミヤマクワガタを見つけたとき、子どもの頃の感動が蘇りました。

地元香川で出会った“クワガタハンター”

数年前から、両親が香川でカブトムシ・クワガタムシの採集を再び始めたことをきっかけに、帰省した際は私も山に同行するようになりました。

その中で出会ったのが、”クワガタハンター”のおじさんです。母がスーパーの野菜売り場で「ご自由にお取りください」と並べられたカブトムシを見つけて、声をかけたのが縁でした。

普段、スーパーの野菜売り場で働くおじさんは、香川の山を知り尽くしており、「この木にはこんなクワガタが来る」「この場所はいつごろに行くといい」など、豊富な情報を教えてくれました。ピンセットや脚立を使って樹液の出ている木を確認し、虫を探す様子は、まさに“プロのハンター”です。

ちなみに、服装も上下長袖長ズボンの迷彩服で、完全に山に溶け込んでいます。カブトムシ、クワガタムシに対しても、見た目で気づかれないことが大切なのでしょうか。次にお会いしたときに聞いてみたいと思います。

昆虫の選び方に、子どもそれぞれの個性が見えた

今回の譲渡会では、子どもたちが自由に虫を選べるように、衣装ケースに個体を入れて並べました。

また、私自身で「カブトムシ・クワガタムシ図鑑」も作成し、種類ごとの紹介や香川県での採集の様子、クイズなどを盛り込みました。

ただ、急いで作ったために視覚障害のあるお子さんへの配慮が足りず、文字サイズやコントラスト、点字版が用意できなかったのは反省点です。次回は、よりアクセシブルな情報提供を意識して改善していきたいと考えています。

譲渡会当日は、たくさんの素敵な場面に立ち会うことができました。

虫が苦手で触ったことがないお子さんが、最初は「怖い」と言ってなかなか手が出せなかったのですが、「角のあたりをそっと持ってみて」と伝えると、少しずつ触れられるようになり、最後には「飼いたくなってきた」と言って、カブトムシのオスとメスのペアを持ち帰ってくれました。

小学校低学年の男の子が、図鑑の中にあった「コクワガタはおだやかで飼いやすい」という情報を読んで、コクワガタを選んでくれた場面もありました。

別の女の子は、大きなノコギリクワガタではなく、中くらいのサイズのものを見て「この子がかわいい」と直感的に選んでいました。

また、6本ある脚のうち後ろ足の先が少し欠けているノコギリクワガタに対して「大切にしてくれる人のところに行けるといいね」と話しかけた際、「僕が育てる」と答えてくれた男の子もいました。

こうしたやり取りを通して、「どの種類も、どんなサイズも、それぞれに魅力がある」ということを、子どもたち自身が自然と感じ取っているのだと思いました。

私からすると、「コクワガタはよく見かけるから珍しいクワガタがほしい」「少しでも大きいクワガタがいい」と思いがちなのですが、これはあくまでひとつの側面でしか物事を捉えていないのです。

好きなもの、大切にするものは、1人ひとり違うことを再認識しました。

体験の違い、情報提供の課題を実感

今回の譲渡会で実感したのは、「見えない・見えにくいこと」や「地域の違い」が、幼少期の体験に与える影響です。

香川では山に行けば自然と出会えるカブトムシやクワガタムシも、都会ではホームセンターで買うものになりつつあるのが現状ではないでしょうか。

場所が変われば常識が変わり、一方で当たり前のことが、もう一方では喜ばれる機会になる。このギャップは、今後のイベント企画や仕事のヒントにもなりそうです。

また、譲渡会で印象的だったのが、「子どもは欲しがっているのに、保護者が遠慮する」という場面でした。

最終的に飼うかどうかを決めるのは保護者であり、保護者の視点に立てば、「最後まで世話をしてくれるのか」「虫が家の中で逃げないのか」という心配も当然あると思います。「虫の飼育が子どもの成長に与える影響」「虫が逃げない飼い方」「万が一、逃げたときの対処法」など、今後は保護者向けの情報発信にも力を入れていきたいと感じました。ちなみに、譲渡会で残ったカブトムシとクワガタムシは、地域のこども園に全てお渡ししました。

子どもの頃に夢中になったことは、大人になっても心に残るものです。今回の取り組みが、参加した子どもたちにとってそんな体験のひとつになってくれたなら、これ以上の喜びはありません。

また来年も、香川の山と東京の会場をつなぎ、子どもたちの「初めて」と「ワクワク」に出会う夏を届けていきたいと思います。

記事内写真撮影:Spotllite

編集協力:株式会社ペリュトン