こんにちは。同行援護事業所みつきのサービス提供責任者の西です。

2024年夏に、熊本市内にある児童発達支援、放課後等デイサービスの「~こころめ~」に伺ってきました。~こころめ~は視覚障害と学習障害を専門とし、2022年2月の開所から、支援を提供しています。特に、視覚障害児を対象とした児童発達支援、放課後等デイサービスは全国的にも非常に珍しく、期待のかかる事業です。

訪問を通して学んだことを、Spotlite読者のみなさんにもシェアしたいと思います。

専門特化して支援を提供できる~こころめ~

~こころめ~は、0歳から18歳までを対象とした施設です。主に、視覚障害、発達障害のある小〜中高生が通所しています。

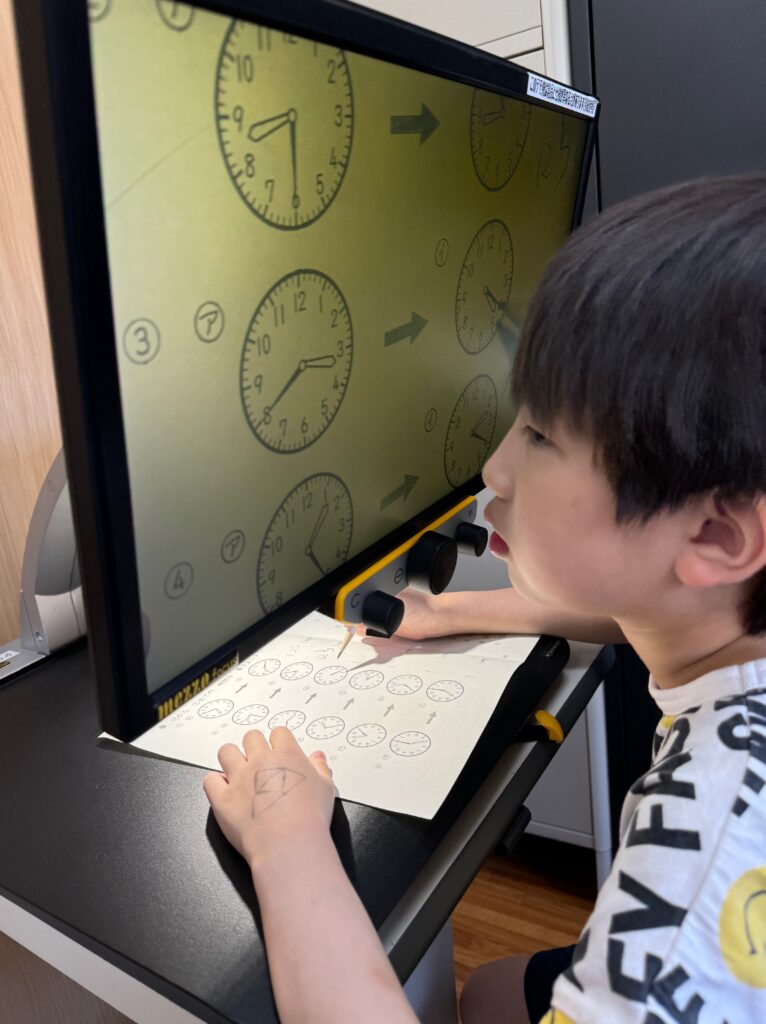

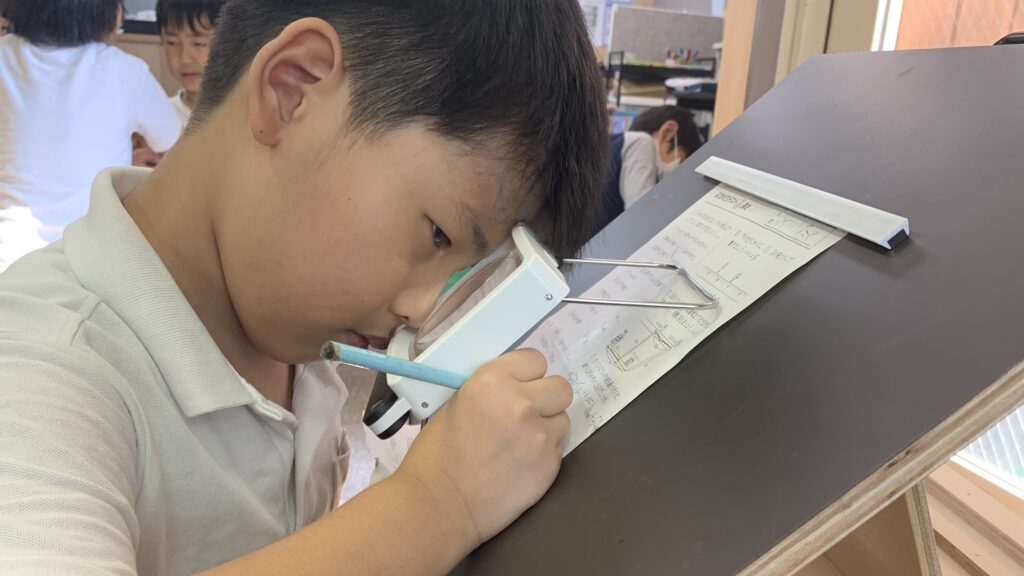

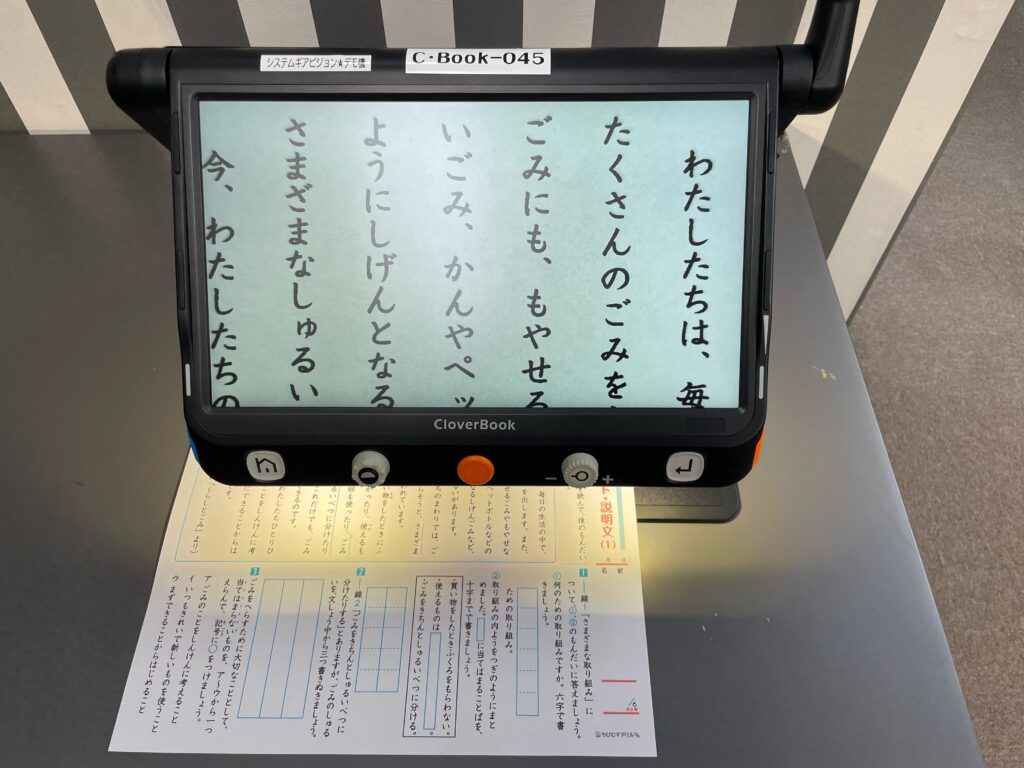

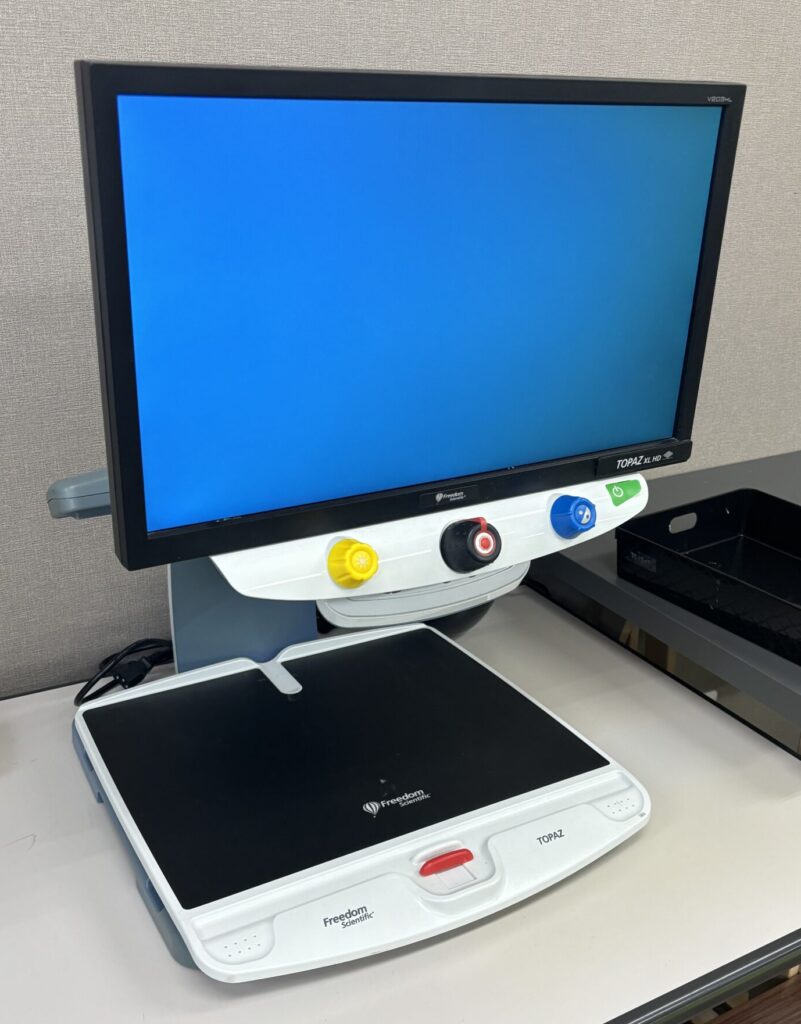

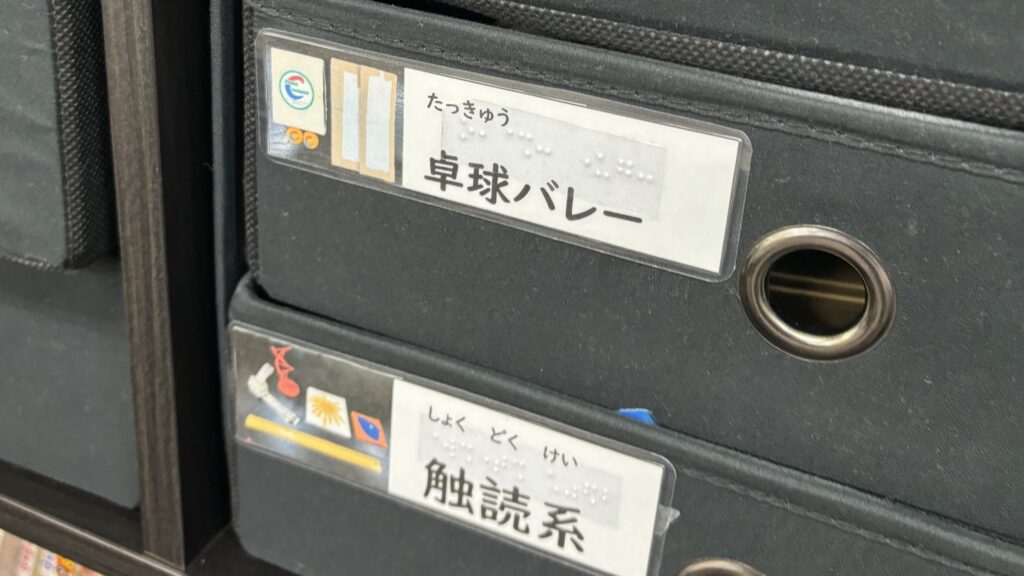

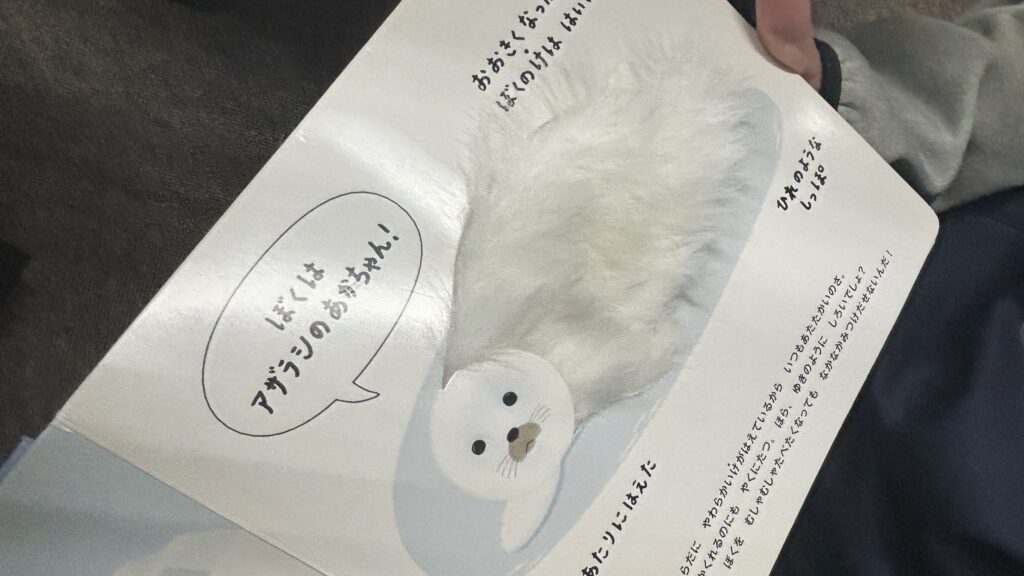

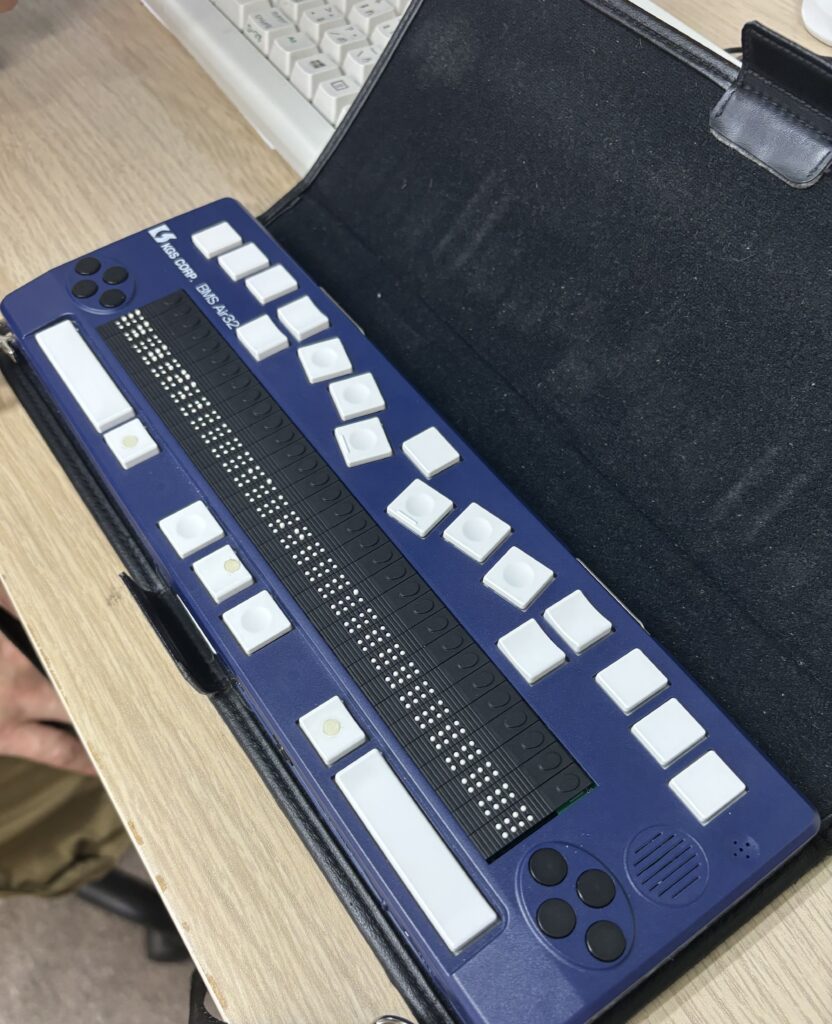

活動の内容には、日常生活訓練、音声を利用したICT操作練習(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)、音声DAISY(デイジー)や、マルチメディア DAISY図書、ロービジョン訓練(見え方の自覚、ルーペ、単眼鏡、拡大読書器の練習など)、歩行訓練、ソーシャルスキルトレーニング、視覚認知トレーニング、調理体験などがあります。

私が感じた~こころめ~の強みを、以下に挙げてみます。

- 大学や視覚支援学校、眼科との繋がりがあるため、視覚障害に特化した専門的な支援やサポートが可能になっていること。

- 熊本県の視覚支援学校の生徒数が減少してきているなかで、~こころめ~に通うことによってたくさんの人と関わることができること。

- 成長し社会に出ると、視覚障害者よりも晴眼者が多い環境で暮らしていくことになります。

そのときに、晴眼者が多い社会で生きていくための力を身に付けておくことができること。 - 視覚障害児と発達障害児が、関わり合いの中でお互いの障害を認め合うことができる心を育んでいること

- 視覚障害児がゆえに晴眼児と比べると経験値が少ないことが多いなかで、~こころめ~の体験活動を通して、経験値を積み重ねていくことができること。

~こころめ~を見学しているなかで、「成長し社会に出た時に活かせる時間」を過ごしていると感じました。また、これから先で必要になるユニバーサル社会を実現しているように思いました。

さらには、視覚支援学校の人数も少ないため、子どもたちが家族や先生以外の人との関わりの機会になっていることも、社会で生きていくための訓練の一環として大変有意義だと思いました。

子どもたちのタイムスケジュール

平日(学校あり)15:00〜17:00

- 15:00~15:20 自由タイム

- 子どもたちが集まってくる。到着した子からおやつタイム。

- 15:20~16:00 まなびタイム

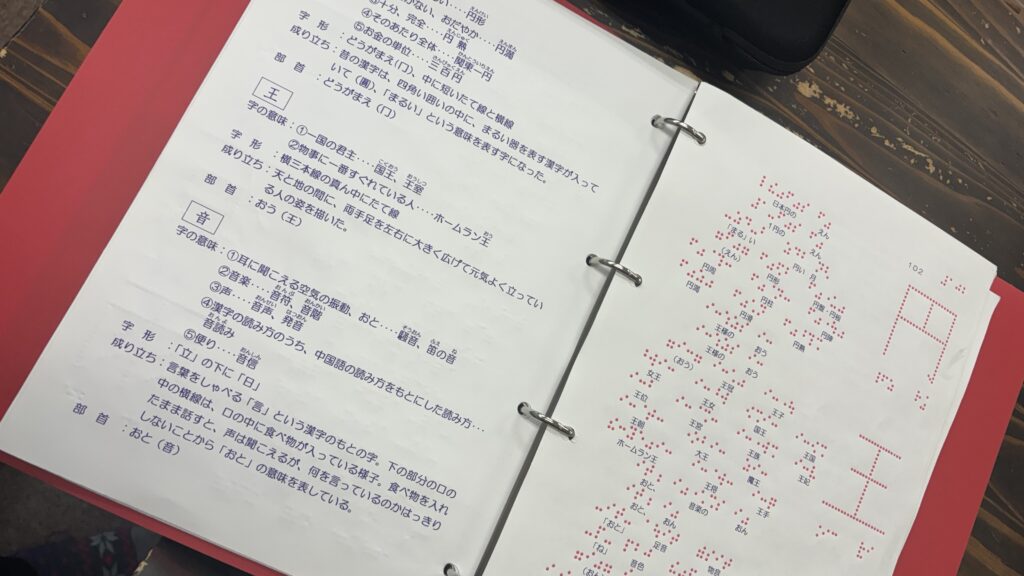

- 宿題や~こころめ~にある教材に取り組む。

- 視覚障害児はこの時間に見え方に応じた学習環境の見直しや支援機器等の操作練習も行います。子どもの主体性を尊重し、遊びを交えて行うこともあります。

- 16:00~16:30 自由タイム

- 行きたい子は個別で公園に行く。または室内で過ごす。

- レゴやお絵描きなどをしている子が多いようです。遊ぶ際も、粗大運動や目と手の協応運動を意識したり、細かい作業をしたり、協調性やコミュニケーション力を育めるよう、工夫しています。

- 16:30~17:00 帰りの会

- 音楽を流してお知らせ

①今日の漢字(唱えて覚える漢字練習)

②今日楽しかったこと、友達の良かったところの発表

③送迎の確認

④挨拶

- 音楽を流してお知らせ

- 17:00までに送迎車出発

土曜日と長期休暇 10:00~16:00

- 午前

- まなび、個別療育

- 午後

- 体験(料理、おでかけ、海などのイベント)

- 集団療育

- 運動

全盲の指導員が、“かくれんぼ”で鬼役に?

職員の配置は以下のようになっています。

- 児童発達管理責任者、精神保健福祉士:1名

- 管理者:1名

- 作業療法士兼歩行訓練士:1名

- 保育士:1名

- 児童指導員(全盲):1名

- 児童指導員:数名

- 視能訓練士、認定心理士:1名

法人開設者がロービジョンケアに精通しており、「子どもと家族に寄り添った、将来を見据えた自立支援をしたい」という思いのもと、~こころめ~を立ち上げました。

歩行訓練士が在籍しているのも大きな強みです。主に視覚障害児担当で、歩行訓練士だからこそできる視覚障害児へのサポートを可能にしています。

また、~こころめ~には全盲の児童指導員が在籍していて、視覚障害児のロールモデルとしても活躍しています。この方は、前職で視覚障害者の支援機器の知識を得ていて、子どもたちに教えることができます。私が訪問したときは「Be My Eyes」を教えてもらいました。アプリ内で写真を撮るとどんな人か、どんな服かをAIが教えてくれます。~こころめ~に通う視覚障害児と保護者に対して、日頃から、視覚障害者ゆえの必要な情報を共有しています。

驚いたのは、全盲でありながら、子どもたちとの“かくれんぼ”で鬼役をすることです!「音でわかるスーパーマン」と紹介されています。子どもたちも音を出さないように歩いたり、わざと音を鳴らしたりと、特性を理解して遊んでいるそうです。

Spotliteでは、視覚障害者向けおすすめアプリをまとめて記事を作成しています。以下のリンクからご覧いただけます。

視覚障害以外の子どもたちとの関わり

特別支援学校や支援級に在籍する子どもたちが、~こころめ~に来て、様々な人と関わる機会が増えることで、ソーシャルスキルトレーニングにもなっているとのことでした。

学習障害のある子どもが「君、目が見えないから字を読むのが苦手なの?僕も苦手なんだ。一緒だね。似ているね」と言っていたことがあったそうです。自然に障害理解をし合っているのは、とても印象的です。

事業所と設備を紹介します!

視覚障害児でも安全確保がしやすいようにものの配置がされているという印象を受けました。

子どもたちの活動スペースも十分にあり、職員の目が届きやすくなっているとも感じました。

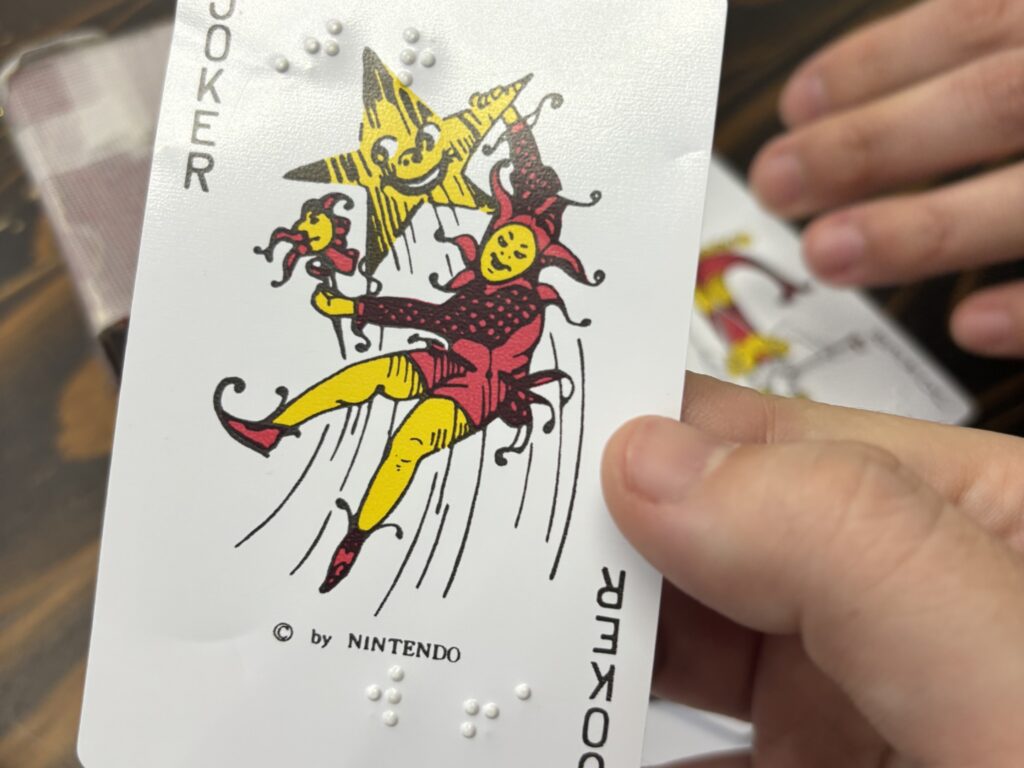

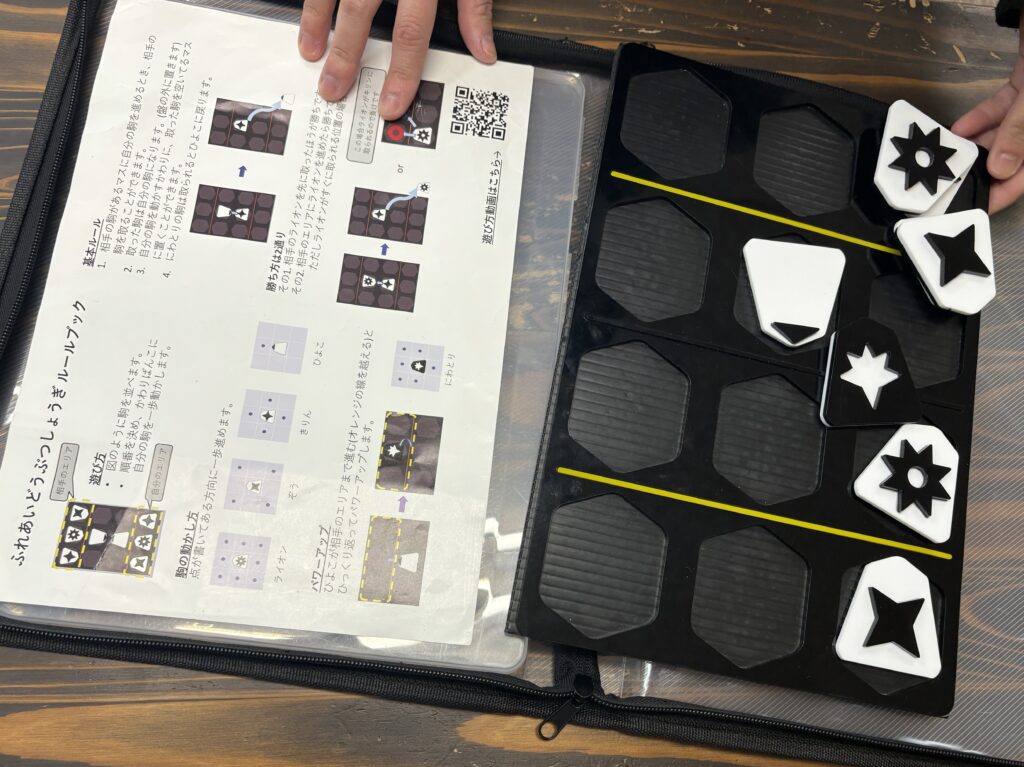

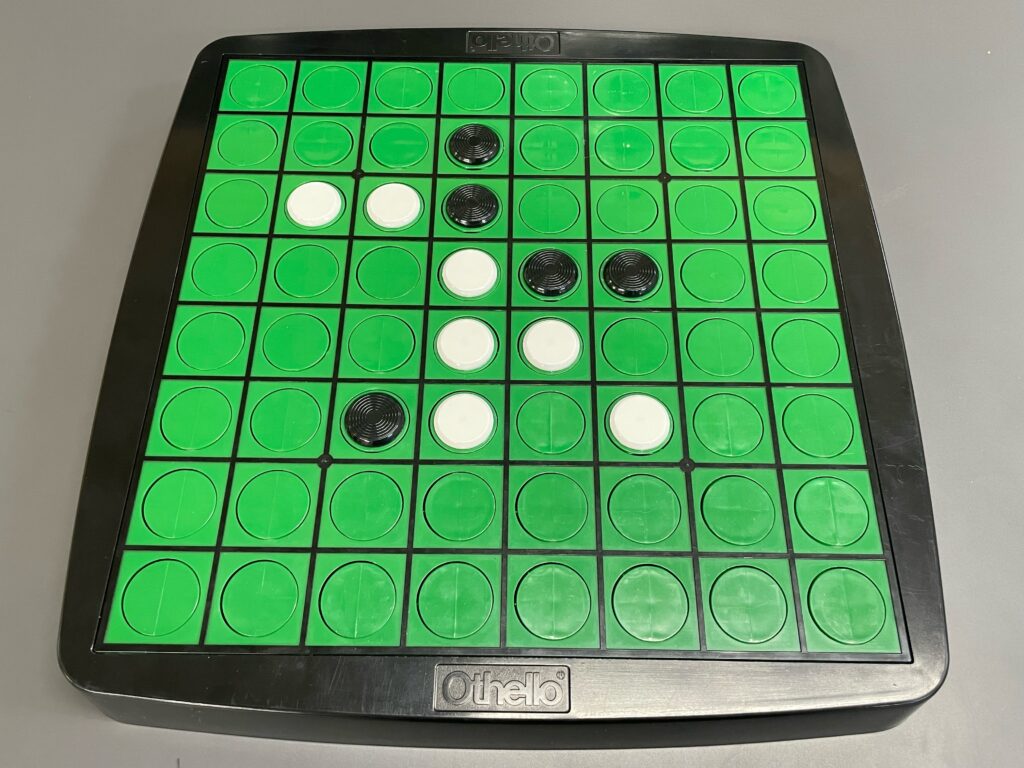

~こころめ~で見せてもらった設備を紹介します。

学校にあるものは全て揃えているそうです。(写真提供:~こころめ~)

おわりに

今回、~こころめ~さんの見学をさせていただいて、視覚障害児に特化した放課後等デイサービスを運営するためには、放課後等デイサービスの最低限の要件を満たすだけでなく、それ以上の専門知識や各機関との連携、環境を整える必要があると感じました。

視覚障害児の保護者から、「視覚障害があることによって、受け入れてもらえる放課後等デイサービスを探すことが困難だ」という話を聞きます。視覚障害に特化した放課後等デイサービスではなくとも、空間を整理したり、少しの工夫をしたりすることで過ごしやすい空間は作れると思うので、視覚障害児の受け入れの幅が少しでも広がっていけば嬉しく思います。

また、今回特に印象に残ったのは、晴眼者と一緒に過ごすことに慣れる練習をしていることでした。視覚障害児の過ごしやすい環境を整えつつ、社会に出ると必ずしも視覚障害者中心の生活とはなりません。晴眼の子どもたちと同じ活動をすることで、社会に出るときのための学びになるように工夫されていました。

特に視覚支援学校に長い期間通っている場合は、晴眼者と関わる経験が少なく、進学や社会に出るタイミングで大きく環境が変わる場合もあるかと思います。視覚障害に特化した学びや環境ももちろん必要ですが、その先にある社会に出た時を考えると、子どもの頃からたくさんの人と関わることが大切になってくると改めて学びました。

公式サイトはこちらから:児童発達支援、放課後等デイサービス ~こころめ~(外部リンク)

アイキャッチ写真提供:~こころめ~

記事内写真撮影:西(みつきスタッフ)※注釈のあるものを除く

執筆:西(みつきスタッフ)

編集協力:株式会社ペリュトン