皆さんは、音楽に合わせて暗闇で自転車を漕ぐエクササイズをご存知ですか?スポーツジムのプログラムとして行われていたり、専門のジムも人気です。私はこの記事を書いている翌日に、視覚障害者と一緒に参加する予定です。

また、別の視覚障害者のお誘いで、3月8日土曜日に行われる「第2回 東京・品川マラソンフェスタ2025」のハーフリレーマラソン部門にエントリーしました。

参考:TOP│東京・品川マラソンフェスタ(外部リンク)

一緒に参加する視覚障害者は2人とも、私が“同行援護事業所みつき”を立ち上げたころからお世話になっている方です。今回は、みつきを立ち上げるきっかけになったエピソードとともに、当事者と一緒に進める「視覚障害者の社会参加」について考えてみます。

お世話になった視覚障害者2人、それぞれと一緒に

2018年2月に会社を設立してから、2025年で8年目になりました。

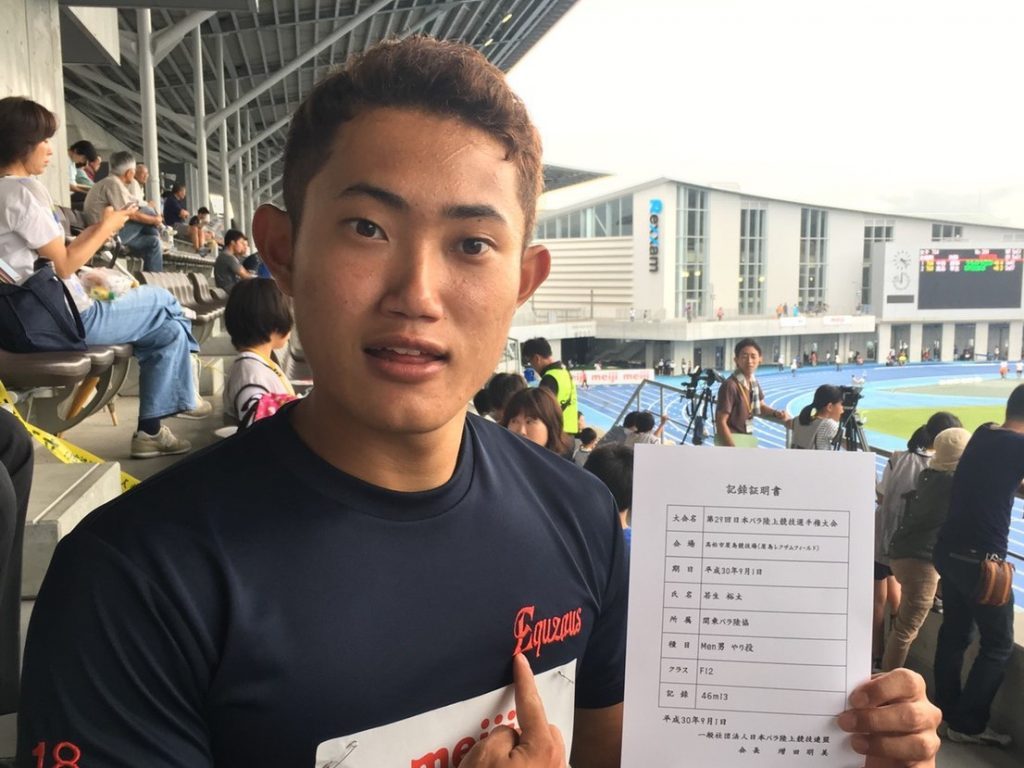

一緒に“自転車エクササイズ”への参加を計画している視覚障害者は、私がみつきを立ち上げる前から同行援護について取り組んでいて、会社の創設時から協力してくださっている方です。また、自転車競技のパラリンピック金メダリストでもあります。

品川でのリレーマラソンに誘ってくれたのは、同行援護事業を始めるきっかけになったまた別の視覚障害者でした。

自転車エクササイズとリレーマラソン。いずれも“みつき”の立ち上げ当初からお世話になっている方と、立て続けに参加することになり、感慨深い気持ちです。

走るのが得意ではないのに頼まれた「伴走」

私が、同行援護を始めるきっかけになったのは、視覚障害者の伴走でした。

埼玉の国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科(以下、国リハ)で学んでいた2年生のころ、講師の先生から相談を受けました。

「視覚障害のある知人がマラソンを始めました。伴走をしてくれませんか?」

私は、国リハの学生時代、ブラインドサッカーやゴールボールなどのパラスポーツをしていました。また、体格がややがっしりしていることなどから、一見スポーツができそうに見えるようです。

しかし、実はマラソンなど「疲れること、しんどいこと、がんばること」が大嫌いでした。そんなこととはつゆ知らず、講師の先生は、私に伴走の相談をしてくれました。

「マラソンは苦手なんだけど」と思いながら、少しでも力になれれば……との思いで依頼を受けることにしました。この安請け合いが全ての始まりでした。

当日、講師の先生と視覚障害者の彼は、私の寮の近くの公園まで、朝早くから片道1時間以上電車を乗り継いで来てくれました。

しかし、いざ伴走を始めると、私のほうが早々に息切れして全く走れません。公園の1周目の途中で、しんどくなりました。そこで、長距離の練習をやめて短距離のダッシュを何本か繰り返すことでなんとか練習を終えました。おそらく、彼が想定していた練習は全くできなかったはずです。

それでも、ポチ袋に入った謝礼をいただき、近くのカフェでお昼ごはんまでご馳走になり、先生と彼は帰りました。

「視覚障害があるだけで、公園を走ることすら、こんなに大変なのか」

「頼む相手を間違えると、自分がやりたい練習もできず、時間の無駄になってしまう」

そのことに衝撃を受けた私は、知り合いの陸上経験者などをあたって、伴走ができそうな人を紹介し、一緒に練習や大会に付き添うようになりました。それが今の同行援護の原点です。

そんな彼からのお誘いで、今回、みつきの利用者さんやヘルパーさんと一緒にマラソン大会に参加できます。公園での練習で私の走力を覚えた彼は、今回のリレーマラソンでは伴走相手ではなく、1メンバーとして誘ってくれました。あのときの練習がようやく活かされており、ひと安心です。

日常の中にある、視覚障害者の「やってみたい」へのバリア

3月8日のリレーマラソンは、1チームの3名から7名のメンバーが、1周3キロのコースをリレー形式で7周して、ハーフマラソンと同距離の合計21キロを走ります。今回参加する大会は、視覚障害者専用の大会というわけでも、視覚障害者の参加枠が用意されているわけでもありません。一般の大会に参加します。

今回のように一般のイベントに視覚障害者が混ざって参加できる一方で、私の周りでは、視覚障害者からの様々な声が届きます。

「スポーツジムに入会しようとしたら、『もう1名会員になっていただき、同伴でなければ利用できない』と言われました」

「脱毛サロンに問い合わせたら、『視覚障害者が単独で利用することは危険なのでお受けできません』と断られました」

「陶芸教室に参加しようとしたら……」

「1人でラーメン屋に入ったら……」

このような話は、後を絶ちません。

「多様性」「合理的配慮」「ダイバーシティ」など、聞こえのよい言葉が飛び交っていますが、実際の社会はどこまで浸透しているのか疑問を感じる瞬間が多々あります。

もちろん、必要に応じた情報開示や事前確認が必要なことはあります。それらは最大限留意した上で、私は、もっともっと多様な活動に関わっていきたいのです。

私達から、今以上に社会に接点を持っていくことで、当たり前に、しれっと、気づけば、その場に視覚障害者もいる。そんな状況を目指していきたいのです。

視覚障害者が「やりたいこと」を、一緒に楽しみながら

視覚障害者から、いろいろな「やってみたい」という声を聞きます。

釣りに行きたい?

海釣りもいいし、雪の上に穴をあけてワカサギ釣りもやってみたい?

ぜひ行きましょう。みつきでは、先日魚さばき教室を開催したので、さばき方はマスターしました。アジとイワシであれば、すぐに調理できます。

スカイダイビングをしてみたい?

キャンプで飯ごう炊飯をしたい?

スパイスから調合してカレーを作りたい?

国リハで大変お世話になった視覚障害者である主任教官は、カレー作りの腕前もプロ並みでした。

視覚障害者のやりたいことは、もっともっと、もっともっと、あるはずです。それらが全て実現した先にある、誰もが暮らしやすい社会を目指して、まずは私自身が視覚障害者と一緒に楽しみながら、ひとつひとつ計画していきます。

皆さんからのやりたいこと、できることも大募集中です。ぜひお気軽にご連絡ください。

記事内写真撮影:Spotlite

編集協力:株式会社ペリュトン