今回は、少し個人的な近況報告を書かせてください。

昨年末、当初4月に産まれる予定だった次女が、800gという小さな体で生まれました。医学的には「超低出生体重児」と呼ばれるそうで、割合としては200〜300人に1人ほどだそうです。

生まれてほどなくして、血管の一部が閉じないため、心臓の手術を受けました。翌日には、腸の動きが良くないということで、お腹の手術を受けました。

いずれも未熟児で生まれた子どもに起こりうる症状だそうなのですが、すべての未熟児が手術をするわけではありません。超低体重で生まれ、さらに2つの手術を受ける子どもは、全体で見ると数万人に1人くらいだそうです。

こう書くと、とても大変な出来事のように聞こえるかもしれません。しかし、不思議と、僕自身はそこまで驚きませんでした。時折、「もっと深く考えたほうがいいのではないか」と思うほど、心身ともに以前と変わらない穏やかな生活が続いています。

立場や関係によって言葉の届き方が違う

入院中、医師、看護師さん、臨床心理士さんと、たくさん話をしました。その中で強く印象に残ったのは、言葉そのものよりも、誰が、どんな立場で言うかが人の心に与える影響の大きさでした。

あるとき、医師から「脳に少し出血があるかもしれません」という説明を受けました。

続けて、「発達は大きくならないと分かりませんし、今はまず元気に生きることが大切なので、心臓や腸が順調なのが一番だと思います」と言われました。

先生としては、おそらく配慮した言葉だったのだと思います。ただ、正直なところ「いや、全部大事だし、脳が一番気になるんだけど」「この先生は、同じ状況の子どもを育てたことがあるんだろうか」と感じてしまったのも事実です。

いくら専門的な知識を身につけている医師だとしても、どこまでいっても、同じ立場に立たなければ分からないことがあり、言い方を選ばなければならない場面や内容があると気づかされました。

一方で、看護師さんや臨床心理士さんの言葉によって、気持ちがふっと楽になることが、何度もありました。

彼女たちは、将来を断定したり、不用意に同情したり、正解を押しつけたりしません。代わりに、「それは不安になりますよね」「今はそう感じて当然だと思います」と、気持ちそのものを受け止めてくれました。

さらに印象的だったのは、何気ない情報をさりげなく共有してくれたことです。

「このモニターはこういう数値を測っています」

「この時期、同じような状況の方も多いですよ」

「もう少しすると、ミルクの量が増える予定です」

そうした一言一言が、「自分たちだけではない」「少しずついい方向に進んでいるかも」と思わせてくれました。

解決策や同情ではなく、何気ない情報が心を少し楽にすることがあると、そのとき感じました。

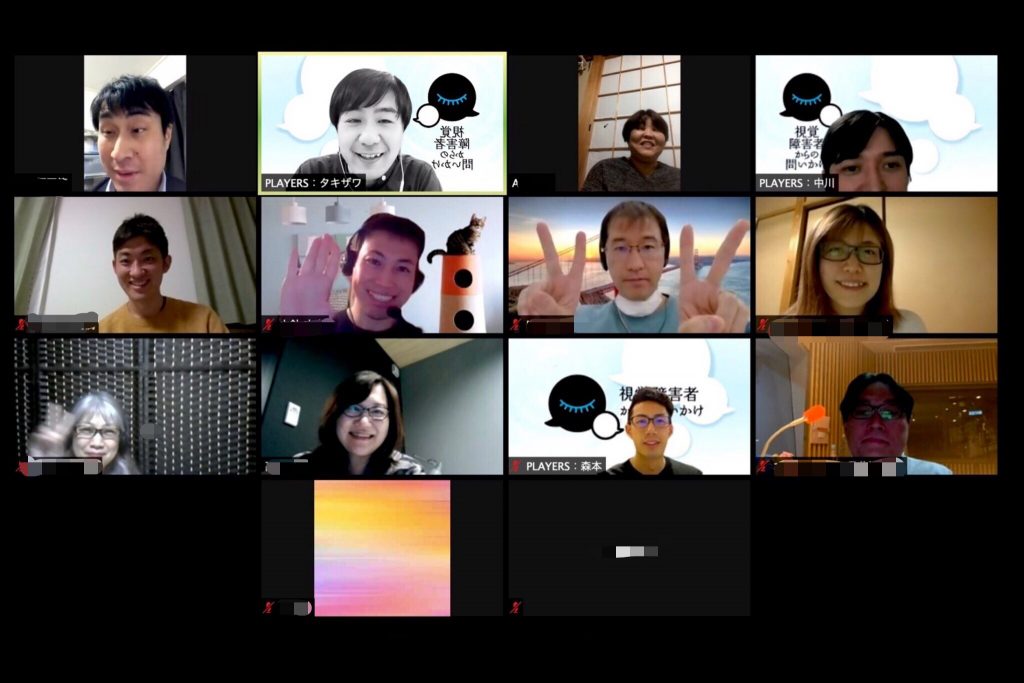

笑顔で自分を「超レア」という難病の視覚障害者

こうした状況にもかかわらず、自分が大きく動揺しなかった理由を考えてみると、思い当たることがあります。2人目の子どもなので、ある程度今後の成長がイメージできる、ということもあるでしょう。

しかし、それ以上に、「何千人に1人」「何万人に1人」という視覚障害者たちが、日常的に私の身の回りにいることが大きかったのではないかと感じます。

今、動画制作や研修の仕事を一緒にしている弱視の視覚障害者の方がいます。彼の病気は「何百万人に1人」という難病だそうですが、本人はそれを「超レアじゃないですか」と、笑いながら話していました。

もちろん、超低体重児と視覚障害を同じものとして扱うことはできません。障害を受容するまでの過程には、当事者にしか分からない葛藤や苦しみがあることも、想像に難くありません。

それでも、視覚障害者というマイノリティの方々が身近にいる環境が、自分を少し強く、少し穏やかにしていたのではないかと思うのです。

もし、周囲に「普通」とされる人たちしかいない環境だったら、今回の出来事をもっと違う形で受け止めていたかもしれません。

あらためて「ガイドヘルパー」の存在について考えた

ここまでの経験を通して、視覚障害者とガイドヘルパーの関係が、自然と重なって見えてきました。

ガイドヘルパーは、家族でも、医師でも、友達でもありません。

少し距離があるからこそ、生活の中で、さりげない情報を届けることができる存在です。

「こんな便利なアプリがあるそうですよ」

「この近くに、面白い施設ができたみたいですね」

「こんな集まりがあるのを知りました」

「来月、スポーツイベントがあるようです」

こうした何気ない情報提供が、選択肢を増やし、世界を少し広げ、結果として、心を軽くしているのかもしれません。

家族でも、専門職でもなく、少し離れたところから自然と寄り添ってくれる存在……。そのちょうどいい距離感こそが、人を支える力になるのではないかと思います。

新たに「マイノリティの家族」という立場が加わった

現在、我が子はNICU(新生児集中治療室)で、保育器の中で過ごしています。

同じような子どもたちが隣に並び、保護者同士がすれ違うこともありますが、交流はありません。もし1人目の子どもが超低体重で生まれていたとしたら、今よりさらに動揺していたような気がします。そして、すれ違う保護者の中にも、1人目の子どものご両親はたくさんいるはずです。

そこで、「親の会のようなものがあれば」と思い、病院に提案しましたが、個人情報などの関係で、チラシの配布などは難しいと言われました。大きな組織なので、仕方ない部分もあるのでしょう。別の方法を考えてみようと思っています。

少し話が逸れましたが、今回思わぬ形で、視覚障害者の存在に自分自身が助けられていたことに気づきました。

これまで私はマイノリティに関わるだけだったのですが、これからは「マイノリティの家族」という立場も加わりました。だからこそ、自分の存在や発信が、誰かの支えになれたらいいなと思っています。

マイノリティの当事者も、その家族も、関わる人たちも、お互いにつながりながら、優しくなっていく社会であってほしいものです。

この記事が、マイノリティであることに悩んでいる人、その周囲で戸惑っている人、そして、誰かを支える立場にいる人の心に少しでも届くことを願っています。

アイキャッチ写真素材:Unsplash

記事内写真撮影:Spotlite(※注釈のあるものを除く)

編集協力:株式会社ペリュトン