まだまだ真夏の青空が広がっていた2025年8月24日、東京・両国のホールで記念すべきイベントが開催されました。視覚障害者のフリークライミング普及を目的とした「NPO法人モンキーマジック」が、2005年の設立から20周年を迎えたのです。

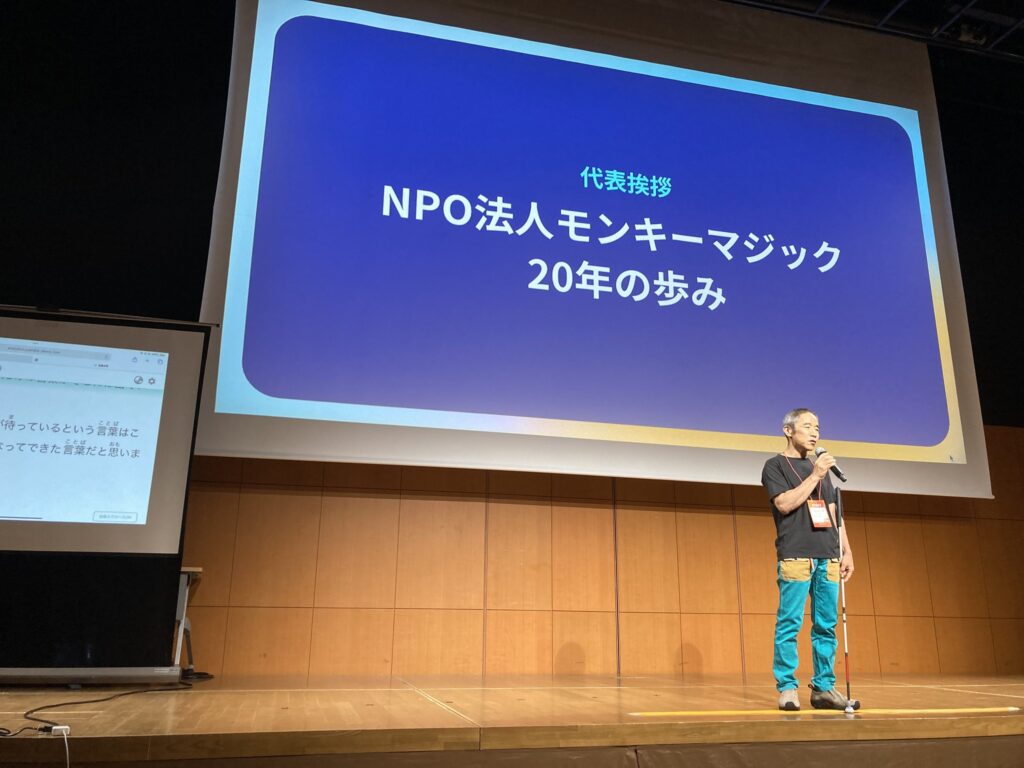

万来の拍手が向けられた壇上で、白杖を手に立ち、力強くお話された男性の佇まいに、筆者はあたたかく不思議な感情を抱いていました。

モンキーマジックの創立者で代表の小林幸一郎さんは、なぜ数多くの困難もいとわず、モンキーマジックの活動にまい進してこれたのでしょう。

多くの関係者が一堂に会し、20年のあゆみと喜びをかみしめた2時間。多彩なプログラムを振り返りつつ、小林さんを中心に挑戦し続けるモンキーマジックの皆さんの魅力を、普段はアートライターとして活動している筆者が深堀りします。

※Spotliteで小林さんが出演した映画『ライフ・イズ・クライミング!』を取材した記事はこちらです。

映画『ライフ・イズ・クライミング!』予告動画

ゴールはそれぞれ違っていい。それがフリークライミングの魅力

100名を超える来場者で、にぎやかに幕を開けたイベント。まずは代表自ら、紆余曲折だらけだった20年のあゆみを紹介しました。

小林さんはアウトドア用品メーカーの会社員だった28歳のとき、網膜色素変性症と診断され、近い将来失明するという宣告を受けます。33歳で退職、失意の中で中途視覚障害者としての生き方を模索し、37歳でモンキーマジックを設立します。そのきっかけのひとつが、16歳で出会ったフリークライミングを、視力が下がっていくなかでも続けていたことでした。

子どもの頃からスポーツ嫌いだった小林さんが「たまたまやってみたら面白かった」というフリークライミングは、自らの手足と筋力、スキルのみで、道具に頼ることなく岩や壁を登っていくものです。登山のスタイルのひとつであり、スポーツとしても国内外で広く親しまれていますが、視覚に障害がある人もない人も一緒に取り組める、という魅力を伝えられるのは、まさに自分なのでは、と考えたそう。

モンキーマジックの公式ホームページには、フリークライミングが視覚障害者にも適したスポーツ、と言える理由がいくつか挙げられています。筆者は特に「ゴールは人それぞれ違っていて良いこと」、「登るのも降りるのも自分自身で選択できること」が、とても魅力的だと感じました。

もうひとつの大きなきっかけは、エベレストをはじめ、世界7大陸の最高峰に登頂している全盲のクライマー、エリック・ヴァイエンマイヤーさんとの出会いです。

「彼は私に『アメリカではたくさんの視覚障害者がクライミングをしている。できないと思っていたことができたとき、人は失いかけていた自信を取り戻したり、新しい可能性に気づけたりするんだ』と語りました。この言葉が、私の背中を押したのです」

モンキーマジックには自分の居場所がある。誰もが笑顔である理由

いずれ視力を失うとわかっても、クライミングを諦めなかった小林さん。2005年当時、国内のクライミング人口や認知度は高くなく、「視覚障害者にクライミングなんて危険では?」との声も多かったそう。

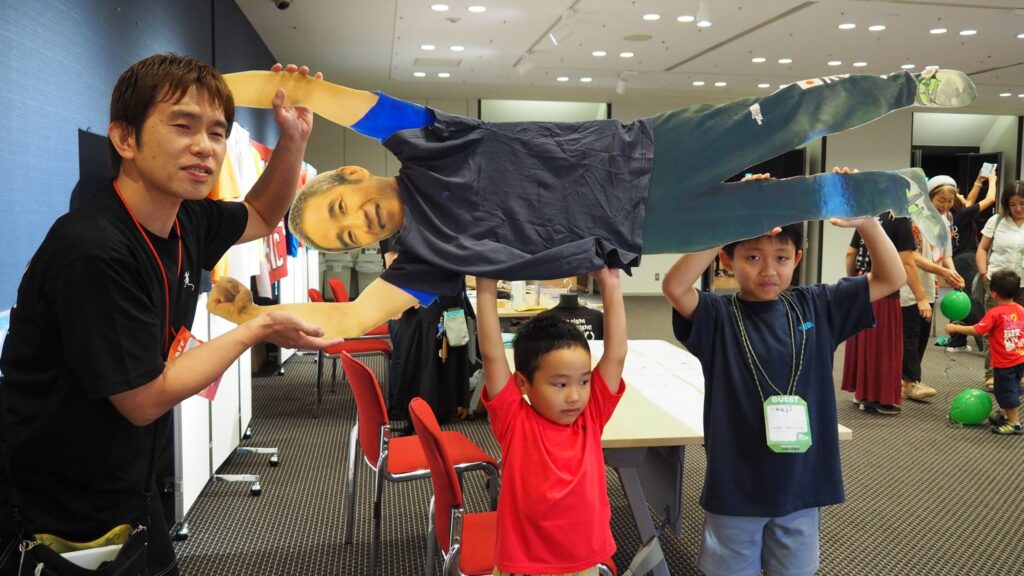

立ち上げ当初から活動は難航しますが、それでも小林さんは行動し続けます。クライミングを体験した視覚障害者が喜ぶ姿や、その視覚ガイドとして共にクライミングを楽しむ人々の「交流型クライミング」の場に、「これは絶対に社会を豊かにするものだ」という確信があったからでした。

2006年には、アウトドアブランドTHE NORTH FACEが、現在まで続くサポートTシャツの企画販売を通じた支援をスタート。設立10年目の2015年には、米国マイクロソフト社による助成金「Upgrade Your World」選出で、資金難による解散危機を乗り越えることもできました。

小林さん自身、世界選手権で4連覇を果たすトップパラアスリートに進化を遂げます。そのパワーや原動力はどこからわき上がってくるのだろう。笑顔で挨拶を終え、ガイドの方とステージをゆっくりと降りる小林さんの姿に、筆者はすっかり魅了されました。

続いて行われたのは、モンキーマジックが実践してきた「交流型クライミング」を、学術的な観点からともに調査研究する、びわこ成蹊スポーツ大学の林綾子先生、中道莉央先生の発表です。

今回、「『交流型クライミング』が拓く共生社会の可能性」と題し、全国19か所のクライミング施設で、200名以上のクライマーたちが回答した調査では、交流型クライミングに参加する誰もが共通して、3つの「居場所感」を抱いていることが明らかになりました。

それは「自分が受け入れられてる、という仲間とのつながり」、「自分らしくいられる、というありのままの自分らしさ」、そして「自分を見つめ直せる、という内なる自分とのつながり」です。

また回答者のうち、先天的または中途の障害を持つクライマーは「自分らしくいられる、というありのままの自分らしさ」を特に感じ、障害のないクライマーは「自分が受け入れられてる、という仲間とのつながり」を特に感じていたこともわかりました。

「交流型クライミングを通じて、屋内外のクライミングスポットに多様な人々が集い、共にクライミングを楽しむこと。それは、参加する誰もが取り組む課題を自ら選び、違いのある人々と同じ世界を生きる者としてつながりながら、共に可能性を広げていくことを楽しんでいる、と理解できます。共生社会の実現に向けた希望やヒントがそこにはあふれており、今後このような場や関わりが、さらに社会へ広がっていくことが期待されます」との結びに、筆者はとても納得しました。

会場内で誰もが笑顔で言葉を交わす光景に感じた、明るく和やかでオープンマインドな雰囲気の理由は、モンキーマジックには、自分の居場所があると一人ひとりが実感しているからなのでしょう。

共に時間を過ごしてきた仲間たちと、これからも

イベントの後半では、さまざまなかたちでモンキーマジックに関わる方々が語り合うトークセッションが開催されました。

最初のテーマは「モンキーマジック なぜ、この活動が私にとって大切なのか?」。

中途聴覚障害者の伊藤勝啓さん、先天的視覚障害者の三尾麻美さんと、それまであまり障害のある方々と関わってこなかった、というクライマーの内村善一さんの3名が、モンキーマジックと偶然出会い、クライミングイベントなどに参加し続けてきて感じることを紹介しました。

内村さん「勧められるがままに、『見えない人とクライミング?』と謎だらけでイベントに参加したのがきっかけ。今では全国どこででも、白杖を持つ人を見かけると、『お手伝いできることはありますか?』と声をかけずにはいられなくなったし、本当に人生が豊かになりました」

伊藤さん「『見えない人と聞こえない人で、交流ってできるの?』と思いながらイベントに参加してみて、居心地の良さを感じた」

伊藤さんは、現在、視覚ガイドとしてクライマーをサポートするようにもなったそう。

三尾さん「私はただ見えないだけで、他は全て一緒。ここでは、できないことをサポートしてもらえて、同じ条件やルールのもとで対等に接してくれる。ユニバーサルでインクルーシブです」

三尾さんの言葉は、社会においても誰もがそうあってほしい、と思わずにはいられませんでした。

続くテーマは「支援のその先になにがある?モンキーマジックとつくる多様性豊かな社会」。

アウトドアブランドTHE NORTH FACEでTシャツの企画を立ち上げた森 光さんと、取材が縁で小林さんと出会った日本NPOセンターの清水みゆきさん、大学在学中から社会人になった現在もスタッフの内田美和さんや、マイクロソフト社のエンジニア時代、社内のクライミング部で小林さんと出会った山口大樹さんが、モンキーマジックに関わり続ける理由や魅力を語りました。

なかでも、清水さんの「モンキーマジックは、課題解決型というより、社会的価値創造型のNPO。スポーツに対する『ねばならない』や、『組織とは、組織基盤とは、こうあるべき』といった凝り固まった思考をほぐしてもらいました」というコメントや、「関わる方々のありのままの良さを引き出す、とてもフラットな人間関係や環境は、クライミングというものがそうさせているかも」という指摘に、登壇者も会場も頷きます。

また、筆者が特に記憶に残ったのは、10年にわたってボランティアで関わり続ける山口さんの「世界中で利用されているサービスに仕事で携わってきたけれど、目の前の人に喜んでもらえる、役に立っている、と実感できることが嬉しいのかも」という言葉でした。そして「ダイバーシティとかインクルーシブとか、最近本当によく耳にしますが、モンキーマジックを内側から見てきて、ここでは誰もが自然とそれらを体現しています。これからもスタッフとして場づくりに関わっていきたいですね」と語った笑顔が印象的でした。

明るく暖かく、心が安らぎ、自然と人が集う。モンキーマジックは焚き火のような場所であり続けたい

イベントの最後、白杖を手に再び壇上にあがった代表の小林さんから、決意表明として3つの目標が語られました。

「国内外で交流型クライミングイベントを開催し、障害に対する社会の意識を変え、インクルーシブ社会の促進に貢献すること」、「見えないクライミングだからこそ見える世界や、言葉でのコミュニケーションの大切さを改めて見直し、培ってきたノウハウを多方面でいかして、クライミングをより豊かなものにしていくこと」、そして「日本や世界の障害者クライミング団体らとさらに連携し、取り組みを世界に発信しながら、障害者クライミングの普及と発展に貢献し続けること」。

決して簡単ではないかもしれません。しかし、ここから始まる新たな20年できっと成し遂げられる、と筆者は信じたくなりました。そのためには、私たち一人ひとりが当事者意識をもち、本当のダイバーシティやインクルーシブとは何か、を考え、行動し続けることが大切でしょう。

最後に少しだけ、筆者のことを書かせてください。

「モンキーマジックの20周年イベントを取材し、新鮮な視点で、気づきや考えたことを記事として書いてほしい」

イベントの3週間ほど前、Spotlite編集部からお声がけいただいた筆者でしたが、これまでの人生、フリークライミングには全く縁がなく、パラクライミングという競技があることも、モンキーマジックの存在も、恥ずかしながらほぼ存じ上げませんでした。

それでもぜひ、と依頼いただけた理由のひとつは、筆者がアートライターとして、美術館や博物館などのミュージアム、映画、演劇など、あらゆる文化的な体験の場に誰もがアクセスできる「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」の取り組みに関心を寄せているからでしょう。

文化的な体験には、障害の有無はもちろん、年齢や国籍、性別、文化など、広い世界にある様々な差異を知り、想像をめぐらせ、考えるためのヒントがちりばめられています。

と同時に、誰もが作品を鑑賞し、それを手がけた作家の人生や当時の文化、歴史や社会的背景を知ることができる、数多くの物語やノンフィクションにふれ、考えることができる、そしてミュージアムや劇場などの場で、さまざまな人と人が出会い交流できる。これからの日本や国際社会において、それらは至極当たり前のことであり、大切な機会なのです。

今回、モンキーマジックの皆さんが積み重ねてきた活動の歴史と、チームとしての在り方を会場で目の当たりにし、文化的な体験の場でのD&Iと共通する、いや、それ以上に豊かでパワフルな取り組みや姿勢に、気づきが数多くありました。

そして、「モンキーマジックは焚き火のような場所であり続けたい」と最後に語った小林さんと、フリークライミングというスポーツがもつ懐の深さ、関わる方々の優しさとしなやかな強さ、あたたかな魅力を実感し、胸がいっぱいになりました。この先どこかのタイミングで、ぜひイベントに参加したいですし、これからのご活動を心の底から応援しています。

画像提供:NPO法人モンキーマジック

編集協力:株式会社ぺリュトン