同行援護事業所みつきでは、7月24日と27日の2日間、ガイドヘルパー研修(初級)を開催しました。対象者は、3名以上の利用者にガイド経験のあるヘルパーで、24日はガイドを始めて半年ほどのヘルパーからベテランヘルパーまで9名が参加しました。

研修では、ガイドスキルの振り返りや、ガイド中に感じた困りごとなどの共有を行いました。この記事では当日の様子をレポートします。

街歩きによるガイドスキルの振り返り

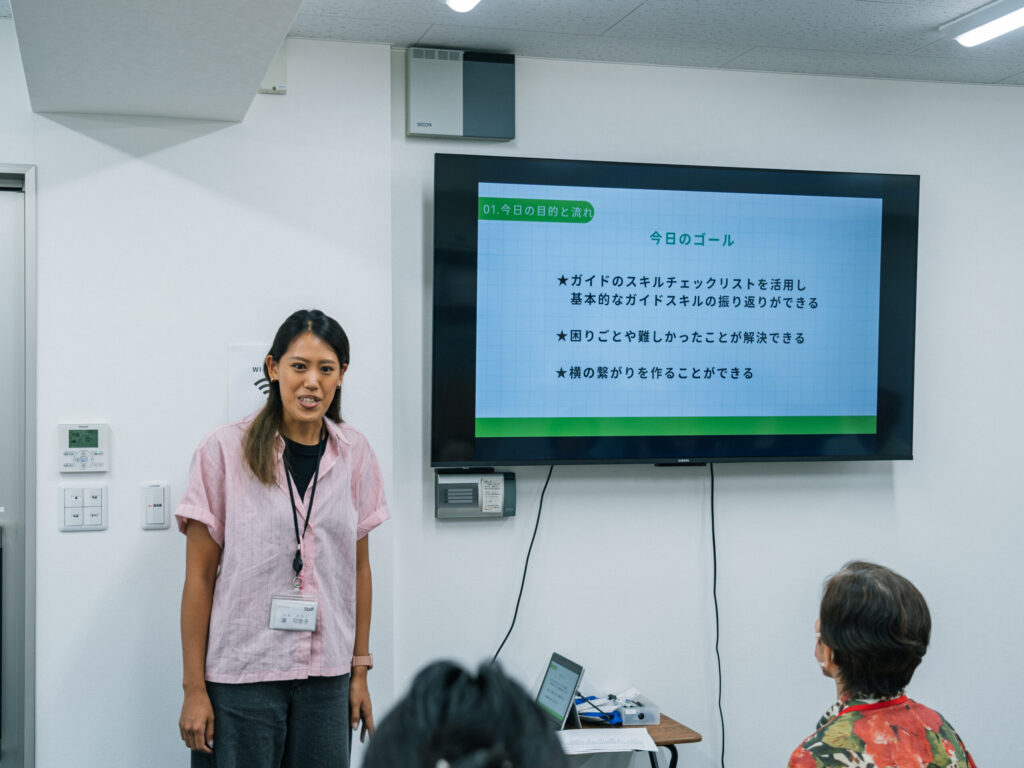

今回の研修は、以下の目的で開催されました。

- 街歩きによる基本的なガイドスキルの確認

- ガイド中に感じた困りごとや疑問の共有・解決

- ヘルパー同士の横のつながりづくり

普段、ヘルパーは利用者に対してマンツーマンで支援を行っています。事業者がヘルパーの支援の様子を確認する機会は少なく、ヘルパーの困りごとや不安を解消する機会を設けられていないという課題がありました。この研修は、そうした課題を解決するために企画されました。

運営スタッフ「実践に出ると細かいフィードバックをもらえることが減り、視覚障害者役をする機会もなくなってしまいます。実践を経験したヘルパーさんが改めて基本を確認し、慣れてきたことでつい抜け落ちてしまっている基本の部分がないか。その確認の場として開催しました」

参加者9名は2つのチームに分かれ、まずは自己紹介で互いのことを知り合います。スタッフと参加者が「夏といえば?」をテーマに話し、和やかな雰囲気でスタートしました。

当日はみつきのスタッフでもあり、視覚障害当事者の葭原滋男さんも参加しました。参加者から事前に受けていた質問「会議などに出席する際、広さや人がいる場所、人数などをなるべく簡潔に説明するには?」に対し、葭原さんは次のように説明しました。

「大きい情報から小さい(細かい)情報へという順序で伝えるとわかりやすいです。まずは会議室の大きさですね。何畳ぐらいと具体的な数字で伝えてもいいですし、わからなければ『ものすごく広い』といった大雑把な感覚でも構いません。あとは部屋の形です。例えば、今皆さんがいる部屋で言うと『長方形で、入り口から見ると左に長い』と説明するイメージです。その後、天井の高さや正面の方向、机の配置、人数などを伝えてください」

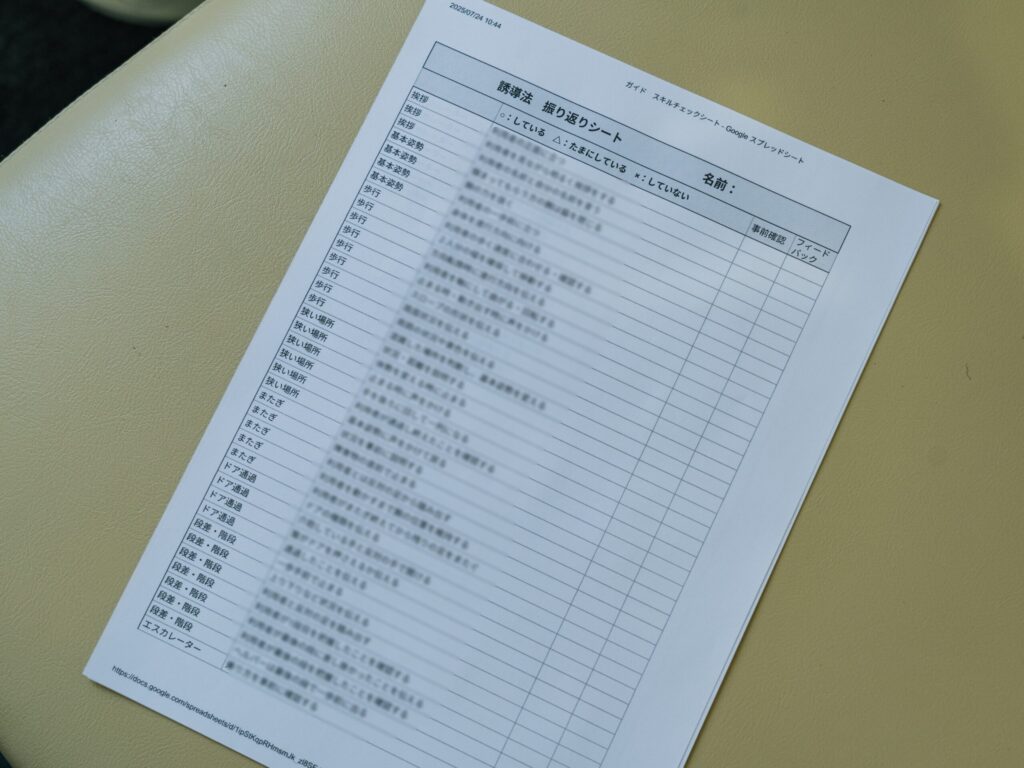

続いてはいよいよ街歩きです。実践に先立ち、参加者はスキルチェックシートを確認して、大切なポイントを振り返りました。

参加者は2人1組のペアになり、視覚障害者役とガイドヘルパー役を交代で体験。まずは白杖を使用して家電量販店まで移動しました。

家電量販店では、冷蔵庫やスマホケースなど、実際に商品を購入する想定でガイドを実施しました。ヘルパー役の参加者からは「スマホの機種はなんですか?」「手帳型がいいですか?」と必要な情報を的確に引き出す様子や、「予算を先に伺うべきでした」などとコミュニケーションを試行錯誤している様子が伺えました。

また家電量販店は売り場が細分化され目的地に辿りつきにくいため、「売り場の位置を店員さんに聞きますね」と早めに確認をとり、利用者さんに負担をかけないよう配慮がなされていました。

次に秋葉原駅で階段・エスカレーターの昇降や狭い場所での誘導、段差の伝え方など、実際の支援場面を想定した練習を行いました。

階段やエスカレーターに昇降する際、「前に5歩進んでから止まります」「(エスカレーターの)ベルトを持ちますか?」「長いエスカレーターです。今3分の1まで来ました」といった細やかな声かけの練習が行われました。

日頃感じている疑問や悩みを共有

街歩きを終えると、日頃のガイドで感じている疑問や悩みが次々と共有されました。一部をご紹介します。

段差の伝え方について

質問: 段差は「5センチの段差があります」のように数字で伝えた方が良いか?

回答: 正確にわからない場合は必ずしも数字で伝える必要はありません。小さい段差は白杖で確認できる方も多いです。ただし30センチ以上の高い段差は確実に数値で伝えましょう。一方で、点字ブロックのような小さな段差でも教えてほしいという利用者さんもいるため、初めての利用者さんには「こういう段差もお伝えした方がいいですか?」と確認することが大切です。

障害物のまたぎ方について

質問: 障害物を跨ぐとき「利用者さん側でない方の足から踏み出す」のはなぜか?

回答: 先に利用者さん側の足を出すと、利用者さんの体を引っ張ってしまい転倒する危険があります。利用者さんの体が動かないよう、反対側の足から跨ぎましょう。

待ち合わせ時間について

「12時の約束の時、5分前に呼び鈴を押すべきか、ちょうどに押すべきか」という質問に対し、「5分くらい前が良いのでは」という意見が多数出ました。ただし利用者さんによっては「ちょうどがいい」という人もいるため事前に確認することが推奨されました。

雨天時の対応について

ゲリラ豪雨に遭遇したヘルパーが「利用者さんがひとりで前を歩いてしまい、後ろから声をかける形で、水たまりや車の有無を伝えた」という経験を話すと、「ヘルパーが利用者さんに傘をさしてあげるのが理想。そのため、ヘルパーは雨具を持参すると良いかもしれません。金銭的に問題なければ、雨宿りやタクシーを利用するのもOKです」というアドバイスがありました。

異性をガイドする際に気をつけていること

ある男性ヘルパーは「中学生の女の子の支援ではあまり近づきすぎないよう気をつけているが、電車が混んでくると難しい」と悩みを打ち明け、「長袖を着ていくようにしている」と工夫も共有されました。

公共交通機関での着席について

電車やバスでは着席した方がいいか?の質問に対し「利用者に確認する必要がある」としながらも、あるヘルパーからは「混んでいる時は『座りますか?』と提案することもある。人に流されてしまうと危険なので」という実体験に基づいたエピソードが共有されました。

参加者の声

今回、ヘルパーが研修に参加した理由は様々でした。「あまり活動できておらずブランクがあり、仕事を受けるのに不安があった」という声や、「ヘルパーになって半年、スキルアップしたかった」「もっと利用者さんの役に立ちたい」という向上心からの参加もありました。

研修後は、視覚障害者役を体験して得た気づきの声も多く届きました。

「自分が普段しないような声掛けをしてもらって勉強になった」

「ちょっとした段差は声掛けしていなかった。しかし視覚障害者役を経験して、少しの段差でも怖いのだとわかった。これからは自己判断せずに、利用者さんに伝えようと思った」

「量販店の入り口で『人が多いので止まることがあります』と事前に言ってもらえた。自分はいつも、止まる直前に『止まります』と言うだけだったので、事前に伝えてもらえると安心感があった」

みつきでは、今後も段階的な研修を予定しています。中級・上級の研修では特別講師を招いての開催を予定しており、情報提供やコミュニケーションの練習に重点を置きます。初級編についても定期的な開催を検討しており、基本スキルの確認の場として継続していく予定です。

運営チームは「普段のオンライン上のやり取りでは拾いきれていない課題も直接聞けました」と研修の成果を振り返ります。今後は、困りごとや得意不得意に沿ったグループ分けでより密な情報交換を促進することや、病院、買い物など、細かい場面設定での練習時間の確保も検討しています。

視覚障害者の余暇活動を支えるガイドヘルパー。横のつながりを構築しにくい仕事だからこそ、こうした研修や交流の機会が重要な意味を持ちます。みつきでは今後も、質の高い支援ができるヘルパーの育成と、ヘルパー同士のつながりづくりを目指します。

執筆・写真撮影:白石果林

編集協力:株式会社ペリュトン